自宅でubuntuサーバーを立てたくて導入しました。

いわゆるベアボーンキットと呼ばれるものですが、最近はあまり流行っていないみたいですね。ただ、ASRockから出ているdeskminiシリーズは、高性能な構成をコンパクトに作れるため、一部のマニア?からは高い支持を得られている様です。私もご多聞に漏れず、何と言っても場所を食わない、省電力?、静か、結構高性能というところが気に入ってます。

せっかくなので、USB4なタイプのX600を買いました。それ以前のX600は、メモリの上限が96GByteでしたが、USB4タイプは128GByteになっているのも決め手でした。

構成は、CPUは、Ryzen 7 9700X、メモリはSO-DIMMでCrucialのCT2K32G56C46S5 (DDR5 PC5-44800、32GB x 2)、SSDはWD_Black SN850X NVMe SSD WDS200T2X0E (2TB)という構成です。ゲームをやらないし、GPGPUもついていないのに9700X?と思われるかも知れませんが、CPUとして設計が新しく、地力があるので選びました。

USB4タイプのX600は、CPUを8000シリーズにしないとUSB4にならないとか、グラフィック性能もふまえRyzen 7 8700Gを搭載する人も多いです。サーバー用途でなければ8700Gがおすすめというのは確かです。一方7000/9000シリーズにすればSSDもPCIe Gen.5に出来るのですが、これはかなり迷ったのですが、発熱を考えて、今回はGen.4のSSDにしました。箱がコンパクトなので、これは本当に迷いました。

最近、Windows updateでSSDが恒久的に死ぬ、という事件がありましたが、その原因のひとつが「SSDにキャッシュとして搭載していたDRAMを主記憶側へ持っていった、というコスト削減なアーキテクチャであった」という話を耳にしました。なので、それもふまえ、普通にDRAMを搭載したSN850X系のSSDにした次第です。冷却を考え、念のためヒートシンク付きにしました。

そして、買い物の最後にDeskMini用のWiFiオプションを追加しました。サーバーなので、有線LANが基本ですが、無線機のそばに移動してFT-8などのデジタル通信に使う時に無線LANがあると便利かな?と考えたのと、BLEなキーボード、マウスが接続できるのも便利かも、という考えがあったためです(BLEは、BIOS設定時には使えない、ということが後からわかり、がっかりしましたが)。

秋葉原から帰宅後、早速組み立て作業に入ります。

説明書は、最近のPCパーツで主流?な図解だけの紙しかありません。

裏の4本のM3?インチ?ネジをはずすだけで中身がマザボごとスポッと抜けるので、部品の実装は簡単です。

今までインテル系ばかりでRyzen自体が初めて使います(古くはK3を使ったことはありますが)。RyzenをICソケットに設置し、X600に付属のファン(熱伝導性のペーストは塗布済みでした)をセットする段取りは結構簡単に出来ます。インテルのリテールファンは、4隅の樹脂ネジが面倒くさいし一度はずしたりすると破損しやすいのですが、それと比較して、AMDの方式は簡単で好感が持てます。ファンのコネクタをマザボに挿しますが、挿すところは二か所あるので、とりあえず1の方に挿します(気持ちの問題ですね)。

続いてSO-DIMMを挿します。これは、普通のDIMMよりも短いので、特に問題無く簡単に挿せます。

続いてSSDです。M.2は、表に1枚、裏にも1枚挿せる仕様です。表の方が冷却は圧倒的に有利なので、SN850Xを表に挿します。ここで注意しないといけないのは、同じ場所に2段でM.2があり、下の段が無線LANモジュール用になっている点です。なので、SSDは後回しで、無線LANの組み込みをします。

カード自体は短いM.2なので問題ないですが、無線LANのアンテナを筐体につけるのが面倒です。同軸ケーブルのコネクタを筐体にねじ止めするのですが、一見すると筐体に穴がありません。なんの説明もないのですが、図を見ると筐体にアンテナを付けろ、と指定されている辺りは、押せば穴が開くような構造になっています。穴は3個ありますが、上と下を使うみたいなので、上と下だけドライバーの先で押し込み、浮いたところをラジオペンチでむしり取り、穴が開きました。ネットを見ると、ここで無理やり同軸のコネクタをねじ込んでいる人も居ますが、心配なので軽くリーマーでバリを取ってから、コネクタをねじ込んで完成です。コネクタに接続されているとても細いケーブルの先には、これかたとても小さいコネクタがついていて、これを無線LANモジュールに挿すのが、また細かい作業になります。

以前、秋月で購入したGPSモジュールも同じコネクタを使っていましたが、直径1mmくらいのコネクタで、爪の先で押し込む感じです。ダイバーシティアンテナになっているので二本のケーブルを無線LANモジュールに差し込み、それをM.2コネクタにマウントして終わりです。

そしてその上にSSDをセットしてほぼ完了。

これで筐体内にマザボを戻せば、ハードウェアの組み立ては終わりになります。

少し前に入手した卓上ボール盤ですが,精密に計測するとドリルの刃のブレが若干大きい気がします.古いからか,元々のドリルチャックの精度なのかは不明ですが,情報を集めてみると,ドリルチャックを交換すると良いことがありそうです.

東芝のボール盤

東芝のボール盤

ドリルチャックと言えば,知る人ぞ知るユキワという会社が絶大な信頼を勝ち取っている様なので,ここのドリルチャックに交換することを考えます.まずは,適切なドリルチャックを探します.

東芝の13mmの小型ボール盤に限らず,この手のボール盤のドリルチャックは,ジャコブズテーパー等のテーパー状の主軸にチャックが押し込んてあります.テーパーに押し込むというのは,旋盤等の工作機械でもよく見られる方式ですね.このボール盤の規格は,ジャコブズテーパーNo.6,通称JT6という軸に押し込めるものになります.13mm用のチャックをユキワのサイトで探すと,「13MG-JT6」が良さそうです.小型のタイプでも良いのですが,精度はこちらの方が良いそうなので,こちらを選択します.

ユキワのドリルチャック

ユキワのドリルチャック

新しいドリルチャックは,すぐ届いたのですが,交換するためには古いチャックを外さないといけません.テーパーに圧入されているだけなので,どこかのネジを回すというわけにはいきません.youtubeなどを見ると,木片をあてがって金づちで叩くというのがあり,試してみましたが,木片が粉々になるだけで一向に埒があきません.もしかするとどこかが錆びついているのかも,とかイロイロ気になります.

ネットで検索すると,テーパー状の金具が売られていて,それを隙間に叩き込んで外すというのがありますが,その金具がドリルよりも高額で販売されていて今一つ手が出ません.

そこで,写真の様なテーパー状の木片を作成して隙間に叩き込んでみますが,木片が横へずれて外れてしまうため,うまくいきません.市販の金具の様にU字型になっているのは,横にずれないという役目も果たしている様です.

テーパー木片

テーパー木片

テーパー状の軸に圧入されているものでよくあるのはギアやプーリーで,それらをとりはずすための道具としてギヤプーラー(プラー)というものがあります.固着したドリルチャックを外すのにも使えそうなので,手配してみました.

ギヤプーラー

ギヤプーラー

プラーの真ん中の棒が13mm以下だと,チャックの中心に入れることが出来て都合が良さそうなのですが,チャック自体のボリュームも大きいので,一回り大きなプラー,しかも安定して力を加えられる三本爪のものを選びました.真ん中のボルトが13mmチャックにぎりぎり入らない太さであったため,別途8mmのボルトを入手し,チャックの中心に突っ込んで,その上からプラーのボルトで押さえます.

プラーのボルトを回すためには17mmのスパナを用い,ドリルチャックにセット後に2,3回スパナを捻ったところ,あっさりとチャックが外れ,落下しました.鋼鉄同士の圧入なので,少し外れればあっという間なのですね.

外れたドリルチャックの内側はきれいで,特に錆びて固着していたわけでは無いようです.

外れたドリルチャック

外れたドリルチャック

むきだしになった主軸のテーパー部分をウェスできれいにしてから,新しいユキワのチャックを取り付けます.

むき出しになった主軸のテーパー部分

むき出しになった主軸のテーパー部分

ユキワの新品チャック

ユキワの新品チャック

木の板の上に新品のドリルチャックを置き,ゆっくりと主軸をおろし圧入します.

ユキワのチャックを装着した東芝のボール盤

ユキワのチャックを装着した東芝のボール盤

なかなかきれいに仕上がりました.

落ち着いたところで,もう一度ブレを計測したいと思います.

BOSSリバーブRV-6

BOSSリバーブRV-6

最近,エフェクタ作りに凝っていますが,リバーブだけは作るのが困難なので,定評のあるBOSSのRV-6を買ってみました.

リバーブは基本的に,昔ながらのスプリング,ホール,ルーム辺りが押さえてあれば演奏としては十分なのですが,それ以外にもプレート,シマー等面白い効果が追加されていて,楽しめます.

デジタル処理なので,音質はとてもクリアで快適,音楽のカテゴリを選ばずに使える思います.

リバーブ系は消費電力が大きい(50[mA]とか100[mA]とか)ので,基本的にはACアダプタで用いるべきです.BOSSのエフェクターは最初からバッテリーが内蔵されていることが多いのですが,液漏れ事故を起こすと悲しいので,リバーブの場合は早々に抜き取っておいた方が良いかも知れません.

バイポーラトランジスタのhFEを計測するためには,A/D,D/Aの他に,記録用のメディアが必要になります.

一番簡単なのはSDカードです.SDカードのインタフェースは,SPIと同じ構造なので,物理的なコネクタさえ用意出来れば,あとは,SPIと同じ様に接続するだけで大丈夫です.この際に,Arduinoを5Vで使っている場合は,SDカードは3.3V系なので変換が必要になりますが,秋月で売っているマイクロSDカードインタフェースは,レベル変換のチップも実装済なので,難しいことを考えずに用いることができます.

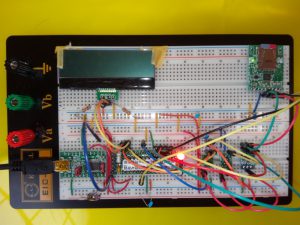

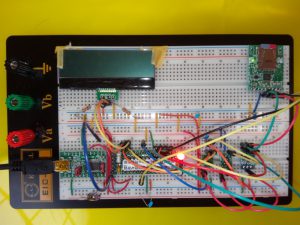

A/D, D/A, LCD, SDカードを実装

A/D, D/A, LCD, SDカードを実装

また,バイポーラトランジスタの様々な部分の電圧を計測するにはGNDが共通では都合が悪いのですが,以下のA/Dコンバータは,電圧計測入力が差動に出来るため,少しだけこの問題が緩和されます(絶対電圧の範囲は,Vdd-Vssに限られますが).コレクタ電圧をArduino電圧よりも高くする場合は使えませんが,ベース電流をベース抵抗の両端電圧から直接計測するには好都合です.

16bit A/D

16bit A/D

ボール盤が来て,穴開けも怖くなくなったので,エフェクターを効率的に実験するための装置を作ってみました.

エフェクター実験箱

エフェクター実験箱

電源や標準プラグ,適当なポット(ボリュームのこと,英語ではポテンショメータなのでポット)をいくつか備え,内部には小型のブレッドボードを二枚セットしました.今,仮組してあるのは基本的なファズのエフェクター回路です.

これで,効率良く実験が出来ます.

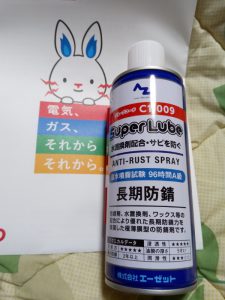

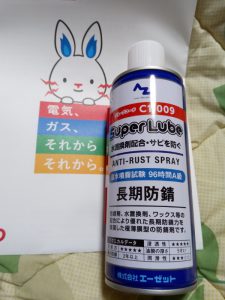

先日入手した本格的な小型卓上ボール盤が錆び易いので,効果的な防錆剤を探してみました.

防錆剤

防錆剤

防錆剤成分不明?

防錆剤成分不明?

うたい文句はかなり強力です.

早速かけてみましたが,オイルがグリスというよりも塗料に近い感じでサラっと噴霧されます.

乾いたあとは少しベタベタしますが,オイル感というよりは,シールの裏の糊面みたいです.その後何日か経ちますが,大きく錆びてはいません.

ボール盤のテーブル

ボール盤のテーブル

しばらく様子を見てみます.

小型卓上ボール盤

小型卓上ボール盤

巷では「小型卓上ボール盤」と分類されていますが,20kgを軽く超え,家庭用工作機械としては大物(笑)です.

最近,エフェクターのケースや真空管アンプ等に大きな穴開けをすることが多いです.電子工作向けのHOZANの小型ボール盤では,3mm,頑張って6mmの穴開けが精一杯です.一方エフェクタでは,標準プラグのジャックやDPDT,3PDT等のフットスイッチのために直径が12mm超の穴開けを要求されます.今までは,6mmの穴を開けた後でリーマーでグリグリと拡げていましたが,足で踏みつけるエフェクターケースはアルミとはいえ2mm近い厚さのケースであり,穴開け,グリグリの作業だけで半日を費やすことが多く,時間とリーマーの刃を無駄にしている気がして,導入に至りました.

新品では,超ブランドな日立工機は20万円とかの価格なので手が出ません.台湾製や中国製のものは品質面で問題を起こす場合も多い様子なので,国産の中古をオークションで入手しました.東芝のボール盤でチャックは13mmまで可能,モーターは誘導モーターで350Wくらいのものが付いています.

オークションなので状態が気になりましたが,錆びが浮いていることを除くと特に問題は無さそうです(一度電源を入れて確認).流石に20kg超は重く,移動に難儀しましたが,まずは屋外で時間をかけてピカールで錆落とし,WD40も大活躍.チャックハンドルが付いていなかったので,サイズを測り,この業界ではブランドのユキワのチャックハンドルを発注.到着までの間はメンテです.

本物の鉄というとおかしな話ですが,日頃アルミやステンレス,真鍮に触れることの方が多いので,工作機械の硬くて錆易い鉄に触れたのは久々です.磨いてWD40を吹いておいても数日で赤錆が浮いてくるので,きちんとした防錆剤で後日手入れをすることにしました.

誘導モーターは突入電流が多いので,スイッチを入れた瞬間,家の照明が一瞬ちらつくのはご愛敬.長時間稼働しても安定して動いそうな安心感があります.

これで,穴開けに半日費やすこともなくなりそうですね.

Arduinoは,簡単な実験装置を作るのに適しています.

ディスクリートのトランジスタのhFEを測定するのに簡単な冶具を作ってテスタで電流を計測してノートにプロットすることがありますが,それが自動化できたら便利です.新しいトランジスタよりもむしろ,旧いトランジスタで,無線機のファイナルに使うようなパワーアンプ系では,hFEがそれほど大きくなく,また,ある程度ベース電流を流した状態での計測を必要とされる等条件が面倒なので,そこまで含めた自動化が望ましいです.ベース電流は10mAくらいまで流したい,コレクタ電圧もできれば15Vくらいまで試したい.

その前実験として,arduino + A/Dコンバータ + D/Aコンバータ + LCDという構成で動かすことにトライしました.arduinoもどきとして,aitendoの「あちゃんでいいの」を用います.「あちゃんでいいの」にはいくつかのロットがあり,初期のものは,ブレッドボードに差さらない(ピンのピッチが100milの整数倍になっていない)という不具合があります.うちにも一枚だけそのロットのものがありました.

A/DコンバータやD/Aコンバータは秋月で入手した16bit,12bitのものを用います.arduinoは端子数が少ないので,I2CやSPIを活用します.キャラクタLCDとD/AコンバータはI2Cなので,芋づる式に接続します.LCDはジャンパカットしないとI2Cのプルアップ抵抗がついているとのことで,それを活用.A/DコンバータはなぜかSPIです.SPIは,I2Cの様にアドレッシングして通信する様な機能を持っていないので,デバイス毎に個別にCS (Chip Select)端子を用意する必要があり,端子が少ない時には今一つなのですが,仕様なので仕方ありません.液晶へのキャラクタ表示,D/Aからの出力をA/Dへ突っ込んで読み込む等の一通りの動作を試したのが,以下の写真になります.

Arduino + LCD + A/D + D/A

Arduino + LCD + A/D + D/A

細かくはまりましたが,出来てしまえば簡単.

むしろ,USB<->RS232C変換基板とarduinoの接続でRX/TXをクロスにしないといけないとか,30年前にトリップしたみたいなミスの方が時間がかかりました(笑)

ナルゲンボトルにヒビが入りました.

軽装で登山する際は,荷物軽量化のためにアルコールストーブを使うことも多いです.

コンパクトかつ軽量で,カップ麺用のお湯を沸かすくらいならば十分です.

この燃料であるところのメタノールを運ぶのに,ナルゲンのボトルがおすすめと書かれていることが多いので使っていたのですが,ある日,以下の写真の様にヒビが入ってしまいました.

風化というか,化学的に侵食された感じです.蓋を開けた際にミシっと音がしたのでよく見たらこんな状態になっていました.材質はポリカーボネートとのことで,調べるとメタノールはダメらしいです.世間でアルコール保管用と言われているナルゲンボトルは,白い広口ボトルのことらしく,こちらは,

ヒビが入ったナルゲンボトル

ヒビが入ったナルゲンボトル

世間でアルコール保管用と言われているナルゲンボトルは,白い広口ボトルのことらしく,こちらは,ポリエチレン/ポリプロピレンで出来ていてアルコール耐性があるらしい.ポリカ製を選んだのは大失敗でした.もっと大きいボトルにもアルコールを入れているのですが,まだヒビが入っていません.今のうちに容器を変更しようと思います.

気候が穏やかになって来たこともあり,連休中に,JL1NIE局,JG1GPY局と久々にSOTAアクティベーションに行きました.私は今シーズン初アクティベーションです.行き先は,2年前にJL1NIE局と行ったことのある雁ヶ腹摺山(JA/YN-075)です.前日の冷え込みの影響でうっすらと雪が積もり,巨大な霜柱が立ち並ぶ登山道を上がり,旧五百円札のデザインの元となった富士山の絶景が見られる山頂へ到着.

雁ヶ腹摺山(JA/YN-075)

雁ヶ腹摺山(JA/YN-075)

今回は,タモ網のロッドのみで高さがそれほど稼げないこともあり,アンテナの高さが低くても地表の影響が比較的少ない7MHzでスタートすることにしました(JL1NIE局の話では,ハイバンドのコンディションが良かったそうですが…).アンテナは,10mのエレメントを斜めに張り,10mくらいの適当なラジアルをQIL局のアンテナチューナー.そして,リグは安定のATS-4b.

なんとか4局をこなしましたが,途中信号強度が急変することが何度かあり,一発で取れない私は何局か交信不成立でご迷惑をおかけしてしまいました.スミマセン.

雪解けで足元がぬかるんでおり,長時間の交信は辛かったのと,お正月にゲットした新たな火器である,MSR Whisperlite Internationalを実験したかったのとがあり,交信を切り上げ,昼食の支度を開始.

MSR Whisperlite Internationalは,以前も記事にしましたが,ガソリン,灯油など複数の液体燃料に対応した今時のアウトドア用ストーブです.今回は,色々と試したかったこともあり,専用ボトルに大目に灯油を入れてきました(後々わかることですが,これが問題のひとつでした…).

組み立ててポンピングして準備万端.安全な場所を探している間に灯油が滲んできてあせりましたが,大きな石の上に展開することにして設置.予熱皿にあふれ出させた灯油に点火をして十分に予熱,本点火をしましたが,どうにも赤火のまま落ち着きません.

結論を書くと,

・ボトルへ灯油を多く入れたことにより空間が少なく,ポンピングによる与圧が難しかった(空気圧不足)

のひとことに尽きます.家で実験した時は少量の灯油だったのですぐにうまくいったのですが,盲点でした.幸い,現場で気が付き,ポンピングを追加することできれいな青火になり面目躍如?

明るい山頂だと,きれいな青火はほとんと無色透明で火が見えないこともわかりました.

次回からは,欲張らずに少なめの燃料を入れることにします(予想外に燃費が悪かったですが).

JL1NIE局とも話したのですが,Radiusではこの様な失敗をしたことがなく,長年山で使われてきた道具は素晴らしいと再認識した次第です.Radiusは,燃料タンクが少しドーム状になっていて,燃料注入口から一杯に注いでも十分な空間が残る構造になっているので,入れ過ぎにはならない工夫がされています.

さて,次回の山行では,気分を変えてOptimus 8Rを携行しましょうかね.